低空经济趋势下未来城市规划导向思考

低空经济应用场景空地衔接紧密,具有“低空飞行,地面应用”的特点。这种“空中+地面”的新型经济形态,要求地面物理空间做出相应的响应。作为多元要素融合的产物,低空经济深刻重塑了经济和社会结构,对国家治理提出了新的挑战和要求。城市规划在这一发展趋势下面临的挑战,不仅是技术层面的更新,更是对城市发展逻辑的深度重构,需要构建一个多维度、互动性强、响应迅速的规划体系。在未来的城市空间规划和建筑设计中,有必要为低空经济的民用化普及、应用场景落地预留一定的发展空间,为各类低空飞行器多元化应用提供空间保障。

一、国土空间与空域协同规划策略

未来城市规划应充分考虑国家空域基础分类,优化低空空域的利用。根据空域的分类和使用规则,科学划定低空经济活动的空间范围,在非管制空域(如G类和W类),避开管制空域和敏感区域规划低空活动的飞行区域,确保飞行安全和效率。在此基础上,合理布局低空活动相关的基础设施用地,确保低空资源与地面空间的协同发展。

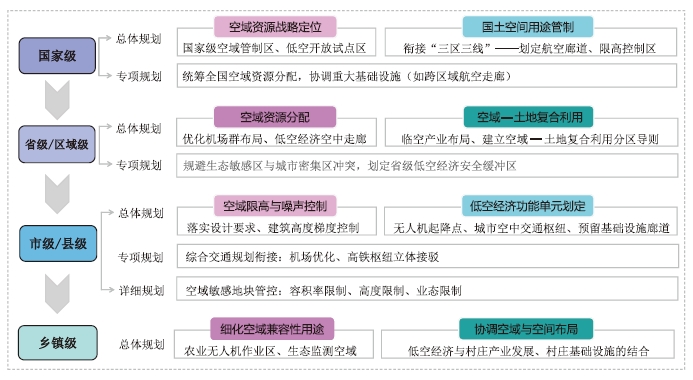

在国土空间规划的“五级三类”体系中,各级规划应根据自身定位和职责,积极响应低空经济的发展需求(图1)。国家级和省级规划侧重于战略性安排,将低空经济纳入国土空间开发保护的总体格局,明确其在全国和省域范围内的布局原则和重点区域。市县级和乡镇级规划则需细化落实,明确低空经济项目的用地布局、空域使用规则以及相关配套设施的空间需求。注重引领创新产业的空间布局,满足新兴产业的土地需求,强化规划的实施性和可操作性。在规划类型上,总体规划应统筹考虑低空经济对空间的需求,详细规划则需明确具体地块的用途和开发强度,为低空经济项目提供精准的空间保障。相关专项规划应加强部门间的协同合作,如交通、通信等部门,共同推进低空经济基础设施的建设。

图1 国土空间与空域协同规划策略图

二、多维规划与弹性用地协同策略

随着低空经济的快速发展,城市规划亟须从多维视角出发,以功能为导向,动态调整城市空间布局,打造复合功能的城市地块[36]。相关政府部门应充分考量低空经济带来的机遇与挑战,为适应低空经济的立体化发展需求,需建立空域—土地协同规划机制,划定“低空经济复合功能区”,将空中走廊与地面功能深度耦合,实现空域资源与土地资源的双向赋能。

同时,低空交通应纳入整体交通规划体系,实现从二维平面向三维立体空间的扩展。系统性规划空中交通路径、无人机起降点及空中走廊,并注重与地面交通、公共交通等传统方式的协调与整合,确保多维度交通网络的高效衔接与运作。依托数字孪生平台实时监测低空活动数据,建立用地需求预测模型,动态优化土地供给方案。此外,制定低空设施安全缓冲标准(如噪声控制区),探索“空域使用权交易”机制,平衡土地所有者、运营商与公众权益,确保弹性用地的可持续性。实现“以地促空、以空带地”的协同发展,为低空经济提供适配的空间载体,推动城市功能与新兴产业的深度融合。

三、前瞻性引导低空产业空间布局

低空经济的发展涉及区域间的协同,通过资源共享、优势互补、市场一体化等方式,推动区域经济的整体发展。地方政府应特别关注首位城市的创新要素集聚,并积极强化中心城市的集聚效应、规模效应、溢出效应,进而带动区域科技创新水平的提高。首先,要注重区域协同,推进数字基础设施建设,构建区域通用机场/垂直起降场网络,实现低空飞行区域性互联互通,呈现区域低空经济形态。其次,注重跨区域产业协同治理的合作机制构建,形成针对跨区域科技创新合作的多层级多尺度区域规划,通过促进不同地区间的协作,建立跨区域产业合作平台,为企业提供展示和交流的机会,从而加强产业链上下游的紧密合作,实现资源共享与互利共赢。最后,应注重低空经济与区域社会经济发展的深度融合,扩大“低空+综合服务”等多领域场景应用,发展城市空中交通、低空物流配送、航空运动和旅游等运营产业,打造“低空+”新型业态[38]。通过创新思维和技术手段,推动低空经济在旅游观光、环境监测、农业植保等多方面的广泛应用,为区域经济社会发展注入新动力。

四、以人为本的空间治理能力提升

随着低空技术的进步和应用范围的扩展,合理规划低空资源、确保飞行安全与效率、保护个人隐私及数据安全成为亟待解决的问题。未来城市应当是技术理性回归人本需求的城市,以满足人的实际需求为导向,实现城市空间资源的有效配置。地方政府需立足区域经济社会发展实际需求,以“需求牵引、适度超前”的原则,科学规划低空资源供给规模与结构,建立动态优化机制,满足多层次应用需求。在此基础上,应构建涵盖法规标准、技术研发、风险防控、公众沟通的低空综合治理体系,通过搭建政产学研协作平台,平衡技术创新速度与社会接受度,防范技术伦理与空域安全风险。在治理层面,制定统一技术标准与准入规则,重点开发高附加值低空服务产品。通过实施公众科普计划以及组织举办低空科技展览、航空文化节、无人机竞赛等活动,全面展示低空科技的最新成果和应用场景。此外,借助新媒体平台广泛传播低空技术应用案例,进一步增强民众对无人机、eVTOL 飞行器等新兴业态的认知,提升社区参与感,进而提高社会对低空科技和低空经济发展的支持率。

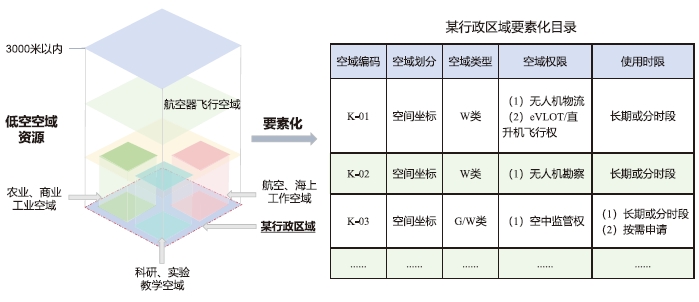

图2 低空空域资源要素化示意图

低空经济的发展与低空要素的供给密切相关,要发展低空产业,就需要有相应的低空空域资源支持(图2)。首先,建立空域使用的合法性边界。通过立法明确无人机及低空飞行器的地理围栏禁区与数据采集红线,明确界定无人机操作范围和使用目的,防止非法数据收集,保障个人隐私权。其次,基于区域发展需求对区域内的低空空域进行划设。最后,为每个可标识的空域的权限、使用时限等属性进行明确的权限界定。权限主体方面,区分政府(应急救援)、企业(物流配送)、个人(休闲航拍)等的使用资质;时段配置方面,工作日优先保障工商业应用,节假日向文旅项目倾斜,夜间采取噪声控制措施,呵护城市居民的“宁静权”。(作者:王汝梅、魏晓芳、吕飞)